ここから本文です。

実施内容

なにを目的にしたどんなことが行われているのかを紹介します。

このような実験を通して、アバターの社会実装が模索されています。

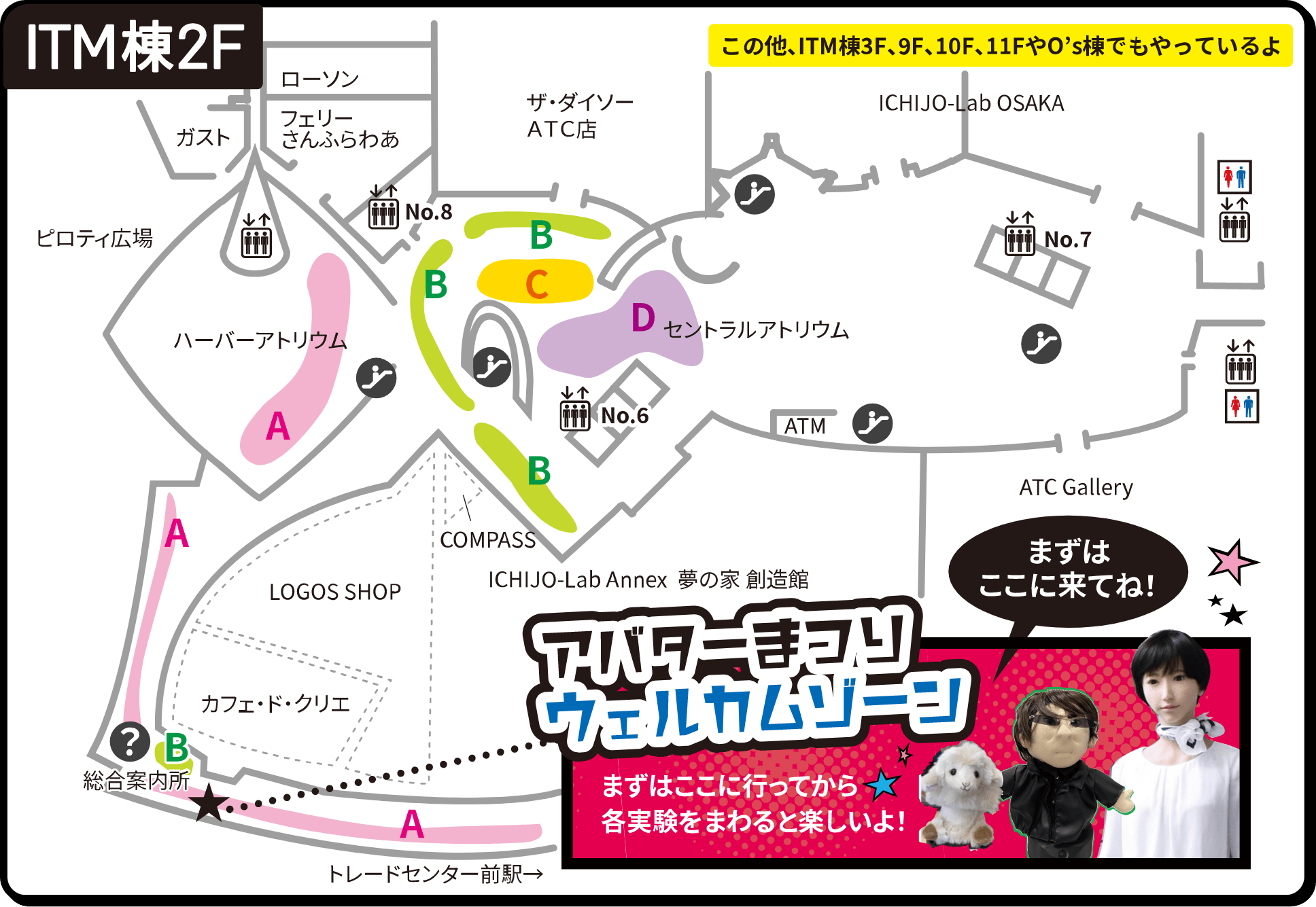

フロアマップ

実証実験の概要

-

自律・遠隔融合型CG-CAの大規模運用実験

CGキャラ達とおしゃべりできる!?

近未来のデジタル案内サイネージ空間を体験しよう!この実験では、皆さんと「ことば」で直接会話できるCGアバターが約60台も会場に集まって、各ショップの案内や展示物の紹介を行ってくれます。けっこう賢いので、お仕事以外のことでもなんでも聞いてOK!中身は人か機械か?それは内緒です(笑)。クイズラリーや景品も企画中。まずはITM棟2Fセントラルアトリウムまで!

- ●アバターの遠隔操作体験/対話体験

- ●使用ロボット:CGエージェント/Gene

-

※最初はDゾーンにきてね

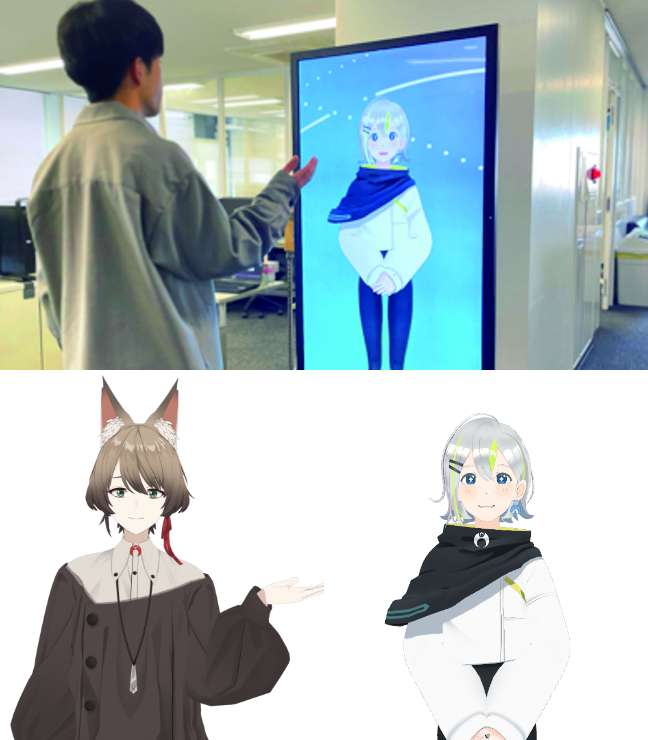

ADきみもアバター会話を体験してみよう!

CGアバターを使った遠隔会話を実際に体験できるブースを用意しています!あなたの声としぐさがリアルタイムにアバターに変換されて、アバター越しにおしゃべりできます。アバターになるってどんな感じ?うまく話せるのかな?みんなで近未来のアバター会話を体験してみよう!

-

研究者紹介

李 晃伸氏

名古屋工業大学大学院工学研究科 教授。人と機械が自然にことばでやりとりする社会の実現を目指して、音声言語理解・音声対話システム・CGエージェントの研究を行っている。音声認識エンジンJulius、音声インタラクション構築ツールキットMMDAgentの開発者。

-

A

複数CAの遠隔操作による来場者案内サービスの実証

たくさんのアバターが施設の色んな場所であなたをご案内します。

人とアバターを繋ぐCA基盤を使って人間の操作者が館内の様々な場所に設置されたアバターを遠隔操作し、来場者に施設、店舗、イベントなどを案内します。操作者1人が複数(最大3体)のCAを操作することで、限られた人数でも施設全体でサービスを提供できることを実証します。

- ●アバターの遠隔操作体験/対話体験

- ●使用ロボット:CGエージェント/Gene

研究者紹介

内海 章氏

ATRインタラクション科学研究所 環境知能研究室 室長。「アバター共生社会プロジェクト」では人とCAを繋ぐソフトウェア基盤である“CA基盤”の研究開発を進めています。

-

A

アバターを介した高齢者の社会参加を増やす実証実験

大阪・堺市の高齢者がATCのアバターを遠隔操作します。

大阪・堺市にいる高齢者がデジタルサイネージのアバターを遠隔操作し、来場者と対話やコミュニケーションを図ります。アバターを介して高齢者になってもその人が培ってきたスキルや経験を活かした働き方や社会参加の方法があるのかを検証する実験です。自分が年老いた時にどんなアバターだったら働きたいかな・・・?

- ●アバターの遠隔操作体験/対話体験

- ●使用ロボット:CGエージェント/Gene

研究者紹介

西尾 修一氏

大阪大学 先導的学際研究機構附属共生知能システム研究センター 特任教授

-

A

発達障がい者へのロボットを用いた支援検証・遠隔操作実証

東京からATCのアバターを遠隔操作。発達障がい者へのロボット活用支援検証をします。

東京にいる発達障がいやそれに類似する苦手さをもつ若者がデジタルサイネージのアバターを遠隔操作し、来場者と対話します。発達障がい者のロボットへの親和性を期待し、コミュニケーションや対話の訓練としてロボット活用の優位性を検証します。話が苦手な人でも、ロボットを使ったら話しやすくなるかも・・・?

- ●アバターの遠隔操作体験/対話体験

- ●使用ロボット:CGエージェント/Gene

研究者紹介

熊崎 博一氏

長崎大学 医学部 未来メンタルヘルス学

-

A

1人20体での遠隔接客実験

1人のスタッフが20箇所で同時に働ける世界を目指した実証実験。

ATCの様々な場所に設置された20体の自律接客ロボット Sota を、1人のスタッフが操作して同時に20箇所での接客を実現する実験です。1人のスタッフが20体をとりまとめて指示を出すことで、1人で20体の接客がどんどん良くなっていくことを確かめます。1人で20体分働くことができるかな・・・?

- ●フロアマップ/Aゾーン

- ●アバターを介したコミュニケーション

- ●使用ロボット:設置型/Sota

研究者紹介

馬場 惇氏

株式会社サイバーエージェント AI Lab 主任研究員/大阪大学。接客ロボット、遠隔接客の研究をしています。遠くにいる働く意欲のある人が、現地に行かずに空いた時間に働ける世界を作れるように頑張ります。

-

B

人々のより良い行動を引き出すアバターロボットの実現に向けた実証実験

3種類のロボットサービスを通じて、人々のより良い行動を引き出す技術解明実験。

警備員ロボット、ツアーガイドロボット、店員ロボットと3種類のロボットサービスを実施し、ロボットと対話する人と操作者からより良い行動を引き出す仕組みを解明する実証実験です。ロボット店員がいるお店って、どんなお店だろう!?

- ●フロアマップ/Bゾーン

- ●アバターを介したコミュニケーション

- ●使用ロボット:移動型/Robovie-R3

研究者紹介

神田 崇行氏

京都大学大学院情報学研究科教授、ヒューマンロボットインタラクション、特に日常生活の場で人とコミュニケーションすることにより、情報提供、案内等のサービスを行うロボットの研究開発に取り組んでいる。

佐竹 聡氏

国際電気通信基礎技術研究所 研究員。実フィールドを中心としたヒューマンロボットインタラクションや、ロボットの開発プロセスに興味を持ち、研究を進めています。アバターまつりでは、店員ロボット・警備員ロボットを用いた実証実験を担当します。

Jani Even氏

エヴェン・ヤニは京都大学のヒューマンロボットインタラクション研究室で講師を務める。彼の研究関心は音響信号処理、センサーフュージョン、モバイルロボットにあります。人間とロボットの相互作用の複雑さの解明を探求しています。

アバターまつりでは、警備員ロボットを用いた実証実験を担当します。

SEO Stela Hanbyeol氏

SEO Stela Hanbyeolは2021年カナダマニトバ大学から博士を取得し、京都大学情報学研究科に助教として着任しました。Social teleoperation、teleoperation interface designs、multi-robot operations、social human-robot interaction、interactive content designs、などの人とロボットの社会的相互作用の研究に興味を持って研究しています。アバターまつりでは、ツアーガイドロボットを用いた実証実験を担当します。

-

B

遠隔操作ロボットによる対話実験

遠隔操作でロボットが施設を巡回。来場者とコミュニケーションを図りながら自然な振る舞いを検証。

遠隔操作で移動型ロボットを操縦して、ATC内を巡回しながら言葉や身振りでを皆さんとコミュニケーションを行います。皆さんの感想やご意見をもらうことで遠隔操作型移動ロボットとして、より自然な振る舞いとは何か、実際のお店で活動することの問題点などを確かめます。

- ●フロアマップ/Bゾーン

- ●アバターを介したコミュニケーション

- ●使用ロボット:移動型/HSR

研究者紹介

岩田 健輔氏

大阪大学 基礎工学研究科 システム創生専攻 長井研究室所属 特任研究員

-

B

遠隔操作ナビゲーション実証実験

テレコでガイド!〜移動型アバター、Telecoを使って道案内をしよう〜

移動型CA(サイバネティックアバター)のひとつであるTelecoをオペレータが遠隔操作し、ATC館内のブースや施設を移動しながら現地にいる人々を案内したり、会話やインタラクションを行います。移動中、人混みの中をうまく通り抜けるために表情を変化させるなどのアクションをしたり、音を発することもあります。自分と一緒に移動する案内ロボットを体験してみてください。

- ●フロアマップ/Bゾーン

- ●アバターを介したコミュニケーション

- ●使用ロボット:移動型/Teleco

研究者紹介

西村 祥吾氏

株式会社国際電気通信基礎技術研究所(ATR)インタラクション技術バンクに所属する研究員です。ロボットの遠隔操作のしやすさを評価し、アバターと共生する社会の創造に向けて取り組んでいます。

Carlo La Viola氏

(ATR/(株)国際電気通信基礎技術研究所)

Arne Hitzmann氏

(ATR/(株)国際電気通信基礎技術研究所)

-

C

複数ロボットのチームワークでおもてなしができるのか!?

ロボットたちのおもてなしを体験。

〜声がけ担当のロボットと話し担当のロボットが協力し、

お客様に写真をプレゼントするサービスに挑戦〜移動ロボット(テレコ)との挨拶や雑談を楽しんだ後、自律対話ロボット(コミュー)との対話が体験できます。対話後には、ロボットと一緒に写真を撮り、思い出を印刷して持ち帰ることができます。ロボット同士で連携して、うまくおもてなしができるのか。未来のアバター社会の実現に向けて、ご感想をお寄せください。

- ●フロアマップ/Cゾーン

- ●アバターを介したコミュニケーション

- ●使用ロボット:移動型/Teleco、設置型/CommU

研究者紹介

吉川 雄一郎氏

大阪大学大学院基礎工学研究科・准教授。ロボットを用いたコミュニケーションに関する研究、特に複数のロボットと人が参加する対話、ロボットを用いた自閉症スペクトラム障害の療育の研究などに従事。

-

C

ロボっとコミュトレ(ロボットを活用したコミュニケーショントレーニング)

アバター社会に乗り出すために、コミュトレゲームで楽しくお話上手になろう!目指せ50点

ロボットに好きな話題を話す3分間のゲーム。聞き役の「きくロボ」にたくさんお話していっぱい反応をもらうと、得点が上がります。一方的に話すのではなく、聞き役にちゃんと伝わっているかな、どういう反応があるかなと考えながら話すことで、実世界だけではなくアバターの世界でも活用できる会話の力が身につきます。

- ●フロアマップ/Cゾーン

- ●アバターを介したコミュニケーション

- ●使用ロボット:設置型/CommU

研究者紹介

河原 達也氏

京都大学 情報学研究科 教授。音声情報処理、特に音声認識及び対話システムに関する研究に従事。主著に「音声認識システム」「音声対話システム」(いずれもオーム社)。IEEE Fellow。情報処理学会、日本音響学会、電子情報通信学会、人工知能学会、言語処理学会、ISCA、APSIPA 各会員。日本学術会議連携会員。

越智 景子氏

京都大学情報学研究科で音声対話システムの研究を行う。とくに人間同士の会話で、お互い相手に調子を合わせる現象に関心があり、それができる対話ロボットを作ることを目指している。

Divesh Lala氏

京都大学でロボットインタラクションを研究する研究員。専門分野は対話システムで、人と自然な会話ができるロボットの開発を目指す。とくに、対話について、単に話した内容だけではなく、相槌の打ち方や話者の交替のしかた、笑いの共有といった側面にも着目している。きくロボや人間そっくりのアンドロイドERICAなど、さまざまなロボットと共に研究生活を送る。

-

D

「Sota になってみる」体験ブース

普段の自分とは違う存在になって話せる体験ができます。

Sota を通して身近な人と会話できる体験ブースを開催します。普段の自分とは違う存在になって話すと、いろんな良いことが起きるかも?!未来の生き方を体験してみてください。

- ●フロアマップ/Dゾーン

- ●ロボットの遠隔操作体験/対話体験

- ●使用ロボット:設置型/Sota

研究者紹介

馬場 惇氏

株式会社サイバーエージェント AI Lab 主任研究員/大阪大学。接客ロボット、遠隔接客の研究をしています。遠くにいる働く意欲のある人が、現地に行かずに空いた時間に働ける世界を作れるように頑張ります。

-

D

高齢者介護施設におけるロボットシステム使用に関する一般来場者からの受容性調査実験

対話操作モジュールによるCA運用時のインタラクション性能評価実験子ども型見守り介護ロボットとの「お話インタラクション」の体験できます。

介護施設向けに研究開発中のロボットとのインタラクションが体験できます。ロボットが自己紹介と、介護施設での研究活動紹介のお話をします。来場者の反応に合わせて、返事をしたり、歌を歌ったり、クイズを出したりします。(時間帯により、自律モードとアバターモードが楽しめます)未来の介護施設を想像しながら体験してみよう♫

- ●フロアマップ/Dゾーン

- ●アバターを介したコミュニケーション

- ●使用ロボット:子ども型見守り介護ロボット/HANAMOFLOR

研究者紹介

袖山 慶直氏

博士(学際情報学)。ソニーグループ(株) テクノロジープラットフォーム Technology Infrastructure Center AI技術部門 モーションAI開発部に所属。

東京大学大学院稲葉研究室、(株)本田技術研究所を経て、2017年よりソニーグループ(株)にて,介護ロボットの研究開発とニーズ探索業務に従事。2023年4月より、ムーンショット目標1石黒PJに課題推進者として参画。